Государственный музей А. С. Пушкина и галерея «Ковчег»

представляют выставочный проект, подготовленный при участии московских и региональных музеев, а также частных коллекционеров и художников

Выставка

«ВРЕМЯ БЕРЕЗ»

Время проведения выставки:

С 5 сентября по 25 ноября 2018 г.

представляют выставочный проект, подготовленный при участии московских и региональных музеев, а также частных коллекционеров и художников

Выставка

«ВРЕМЯ БЕРЕЗ»

Время проведения выставки:

С 5 сентября по 25 ноября 2018 г.

Береза сообщает мне свои переживанья,

Учит управлению веток,

Как шевелить корнями после бури

И как расти из самого себя.

Н. Заболоцкий

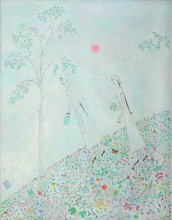

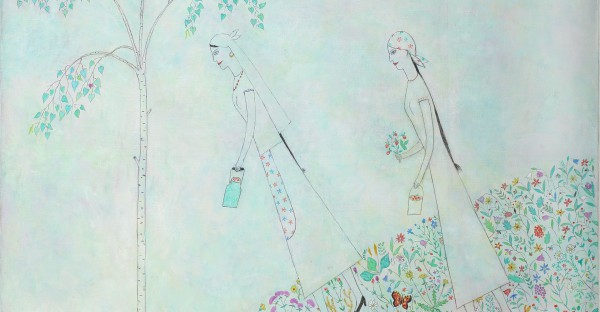

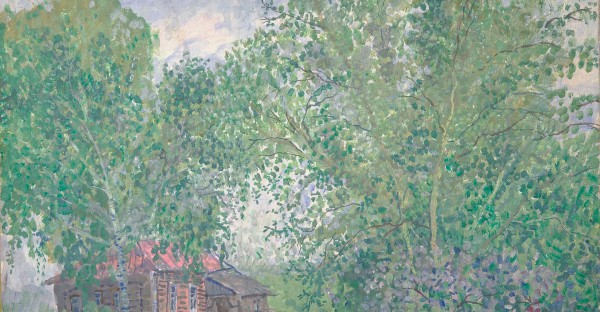

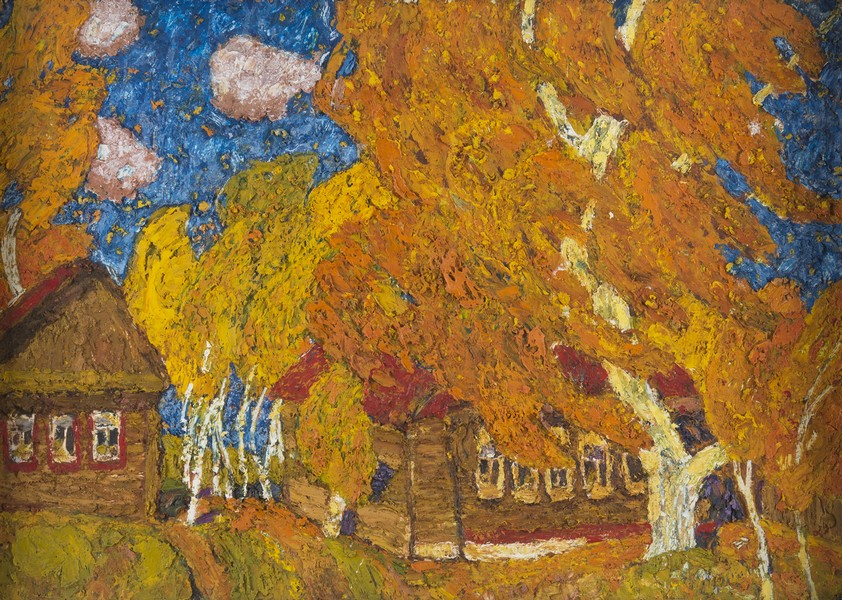

Государственный музей А. С. Пушкина и галерея «Ковчег» в формате выставочных проектов продолжают исследовать с культурологической точки зрения повседневно-привычные явления нашей жизни – события, объекты, предметы. Лейтмотивом нового совместного исследования стали… БЕРЁЗЫ.

Живопись, графика, предметы прикладного и декоративного искусства, документы и архивные материалы из музейных и частных коллекций составили экспозицию, раскрывающую эволюцию «берёзовой» темы на протяжении двух столетий.

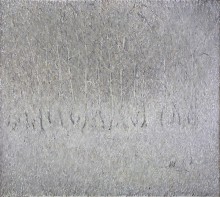

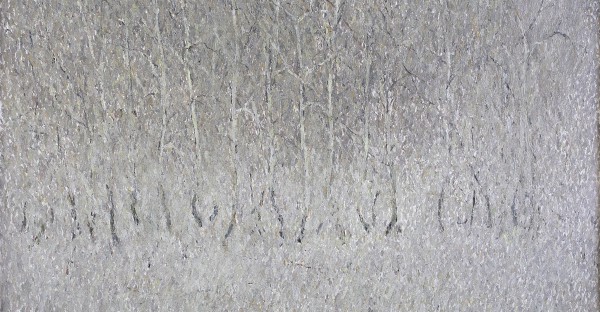

Живопись, графика, предметы прикладного и декоративного искусства, документы и архивные материалы из музейных и частных коллекций составили экспозицию, раскрывающую эволюцию «берёзовой» темы на протяжении двух столетий.«Кожей России» назвал березовую кору XI – XV веков художник Леонид Соков. Образ этих деревьев сегодня неотделим от образа родины. Содержащийся в коре белый органический пигмент сделал это дерево – имеющее, кстати, около сотни видов: от берёзы пушистой (Betula pubescens) до маньчжурской (Betula mandshurica) – чрезвычайно узнаваемым.

Широкое распространение березы на территории России привело к ее повсеместному утилитарному использованию. Издревле из березы делали корзины, к ороба и солоницы для

круп и муки, плели лапти. В березовых туесах сберегали ягоду и мед. Берёза давала лучшие дрова;березовая лучина применялась в старину для освещения крестьянских изб, поскольку сгорает почти без копоти; березовые веники и сегодня заготавливают не только для русской бани, но и как зимний корм для домашнего скота… Традиционно и широко применялась береза в народной медицине.  И сегодня жители России по весне собирают целебный березовый сок. Настои из почек и листьев березы и применяют в медицине как б бактерицидное и жаропонижающее средство, а масляную вытяжку из берёзовых почек в дерматологии. Они вошли в обиход на Руси задолго до повсеместного распространения бумаги, в XI веке. Сегодня берестяные грамоты – одни из древнейших памятников славянской культуры. Причем, найденные в археологических раскопках образцы XI-XV веков они

И сегодня жители России по весне собирают целебный березовый сок. Настои из почек и листьев березы и применяют в медицине как б бактерицидное и жаропонижающее средство, а масляную вытяжку из берёзовых почек в дерматологии. Они вошли в обиход на Руси задолго до повсеместного распространения бумаги, в XI веке. Сегодня берестяные грамоты – одни из древнейших памятников славянской культуры. Причем, найденные в археологических раскопках образцы XI-XV веков они

прекрасно сохранились до наших дней, что свидетельствует о чрезвычайной прочности и долговечности берестяной коры. Возможно, с появления этих грамот и начался «отсчет дней» березы как национального символа...

И сегодня жители России по весне собирают целебный березовый сок. Настои из почек и листьев березы и применяют в медицине как б бактерицидное и жаропонижающее средство, а масляную вытяжку из берёзовых почек в дерматологии. Они вошли в обиход на Руси задолго до повсеместного распространения бумаги, в XI веке. Сегодня берестяные грамоты – одни из древнейших памятников славянской культуры. Причем, найденные в археологических раскопках образцы XI-XV веков они

И сегодня жители России по весне собирают целебный березовый сок. Настои из почек и листьев березы и применяют в медицине как б бактерицидное и жаропонижающее средство, а масляную вытяжку из берёзовых почек в дерматологии. Они вошли в обиход на Руси задолго до повсеместного распространения бумаги, в XI веке. Сегодня берестяные грамоты – одни из древнейших памятников славянской культуры. Причем, найденные в археологических раскопках образцы XI-XV веков онипрекрасно сохранились до наших дней, что свидетельствует о чрезвычайной прочности и долговечности берестяной коры. Возможно, с появления этих грамот и начался «отсчет дней» березы как национального символа...

Береза – вечная составляющая российского фольклора, сказок и народных примет. На праздник Троицы молодыми березовыми ветками украшались крестьянские избы. В изданной в России в 1905 году книге «Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах» приведено киргизское поверье: «Где меж елей вырастет берёза, туда непременно придут русские». Некогда с берёзы начался Невский проспект в Петербурге: на месте Адмиралтейского сада было посажено четыре ряда берёз, и это положило начало городской магистрали.

Большой «березовый» след прослеживается в русском станковом и прикладном искусстве. «Мебель карельской березы» широко известна за пределами России. Из этого же материала в 1917-м было изготовлено одно из знаменитых пасхальных яиц Фаберже – «Березовое».

Большой «березовый» след прослеживается в русском станковом и прикладном искусстве. «Мебель карельской березы» широко известна за пределами России. Из этого же материала в 1917-м было изготовлено одно из знаменитых пасхальных яиц Фаберже – «Березовое».

Большой «березовый» след прослеживается в русском станковом и прикладном искусстве. «Мебель карельской березы» широко известна за пределами России. Из этого же материала в 1917-м было изготовлено одно из знаменитых пасхальных яиц Фаберже – «Березовое».

Большой «березовый» след прослеживается в русском станковом и прикладном искусстве. «Мебель карельской березы» широко известна за пределами России. Из этого же материала в 1917-м было изготовлено одно из знаменитых пасхальных яиц Фаберже – «Березовое».Многие годы образ березы, как образ родины, непререкаемо монополизировался как сугубо российский, а потом и советский. Отсюда некоторая комичность «березовых» сюжетов в изобразительном искусстве поздне-советского времени: кто только не «позировал» официозным художникам на фоне березовой рощи, от Сергея Есенина и Юрия Гагарина до Фиделя Кастро и других гостей из «стран народной демократии». Новый разбег березовая тема получила в постсоветском искусстве.

Постепенно оказавшись безоговорочным символом России и СССР, слово «березка» зажило самостоятельной жизнью. В спортивном комплексе «ГТО» появились физкультурное упражнение «березка». Под тем же названием был создан академический танцевальный ансамбль (1948), по всей стране открывались многочисленные одноименные кафе и кинотеатры. И, конечно, как не вспомнить такой рудимент советской эпохи, как, сеть инвалютных магазинов «Березка». Простолюдину вход туда был закрыт, в «Берёзке» могли отовариваться импортными продуктами и потребительскими товарами только иностранцы и дипсотрудники…

Постепенно оказавшись безоговорочным символом России и СССР, слово «березка» зажило самостоятельной жизнью. В спортивном комплексе «ГТО» появились физкультурное упражнение «березка». Под тем же названием был создан академический танцевальный ансамбль (1948), по всей стране открывались многочисленные одноименные кафе и кинотеатры. И, конечно, как не вспомнить такой рудимент советской эпохи, как, сеть инвалютных магазинов «Березка». Простолюдину вход туда был закрыт, в «Берёзке» могли отовариваться импортными продуктами и потребительскими товарами только иностранцы и дипсотрудники… Разумеется, устроители нынешней выставки не смогут исчерпать всех аспектов заявленной темы – однако же, рассматривают свой проект как одну из первых попыток приближения к пониманию «березового феномена».

Выставочные залы 1-го этажа

Государственного музея А. С. Пушкина:

ул. Арбат, 55/32, вход со стороны Денежного переулка (Ст.м. «Смоленская»).

Время проведения выставки:

С 5 сентября по 25 ноября 2018 г.

Выставка открыта ежедневно, кроме понедельника и последней пятницы месяца с 10.00 до18.00 (касса и вход до 17.30), по четвергам – с 12.00 до 21.00.